|

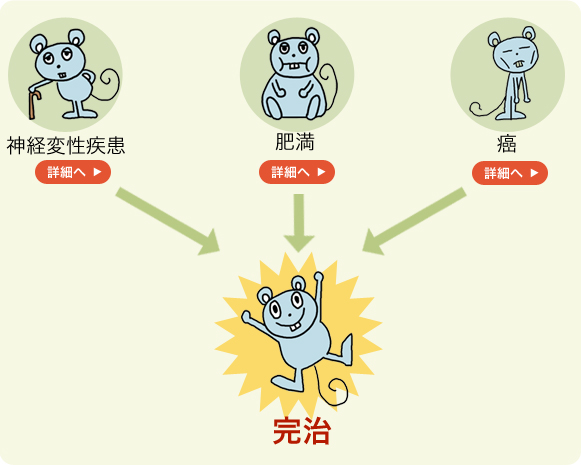

大きく分けて以下のような研究を行っています。

<目的>

アルツハイマー病、パーキンソン病をはじめ、多くの神経変性疾患では、原因遺伝子はそれぞれ異なるにも関わらず、異常タンパク質の産生、凝集体の形成・蓄積、神経細胞の変性(空胞化を伴うことが多い)、細胞死といった共通の病理像が観察されることがわかっています(Fig.1)。つまり多くの神経変性疾患において、共通の分子基盤を考えることができ、そこに関わる因子を同定、そして機能調節を行えば、様々な神経変性疾患の治療へと結びつけることができるのではないかと考え研究を進めています。

<研究背景>

我々の研究室では、原因遺伝子内にCAGリピートを持つポリグルタミン病の1つ、Machado-Joseph病(MJD)の原因遺伝子MJD1を同定しました(Kawaguchi,1994)。その後、ポリグルタミン病が発症する原因として、ポリグルタミンを含む全長タンパク質が細胞内でプロセシングを受け、その結果生じたポリグルタミンを含む部分タンパク質が凝集体を形成し、神経細胞死を引き起こすことを明らかにしました(Ikeda,1996)。我々は、この発症機構にちなんで、世界に先駆けて、グルタミンをコードするCAGリピートの伸長を原因遺伝子内にもつ疾患群を「ポリグルタミン病」と命名しました。

またFig.1の共通の分子基盤に関わる因子として、生化学的手法を用いてVCPといったタンパク質を同定しました(Fig.2.Hirabayashi,2001)。簡単に説明すると、多くの神経変性疾患で観察される異常タンパク質の凝集体にVCPが結合することを明らかにしました。また実際に、患者さんの脳組織においてもVCPが異常タンパク質の凝集体と共局在していることを明らかにしました(Fig.3)。

その他に、Drosophilaの遺伝学的手法を用いて、神経変性疾患による表現型を軽減する因子を探索したところ、ter94といった因子が関わっていることを同定しました(Fig.4.Higashiyama,2002)。驚いたことに、このter94とはDrosophilaのVCPだということが明らかとなりました。 つまり、生化学、そして遺伝学といった全く異なったアプローチで同じ分子VCP`を同定することができました。

<VCPについて>

VCPはAAA ATPase familyに属するタンパク質で、ほとんど全ての組織で高発現していることが知られています。また、現在明らかにされているだけでも30種類以上のタンパク質と相互作用することが報告されており、様々な機能に関わっていると考えられています。また、最近になって、VCPが骨パジェット病と前側頭葉型痴呆を伴う遺伝性封入体筋炎(IBMPFD )といった疾患の原因遺伝子として同定されるなど、非常に興味深い分子です。 我々の研究室では、神経変性疾患者の脳組織で観察される空胞化(vacuole)と非常によく似たvacuoleの形成に、VCPのATPase活性が関与していることを明らかにしました(Fig.5.Kobayashi,2002)。また、VCPが様々なストレス応答に応じて、非常に多くの翻訳後修飾を受けること、そしてそれらの翻訳後修飾がVCPのATPase活性を調節していることを明らかにしました(Noguchi,2005. Mori-Konya,2009)。現在、VCPが様々な未知の現象に関わっていることを明らかにしており、活発に研究を進めています。 現在、VCPのみならず、神経変性疾患に関与している可能性のある遺伝子を多数同定しており、研究を進めています。今後は、神経変性疾患の発症メカニズムの解明、そして治療への応用を目的として、細胞から酵母、Drosophila、マウスなどを用いて様々な現象を明らかにしていきたいと考えています。

「がん」は現在の日本での死亡原因のトップであり、これまでに様々な治療法が開発されてきましたが、その根治にはほど遠く、さらなる有効な手段の開発が重要課題となっています。

がん細胞にみられる特徴として、DNAダメージの蓄積、細胞周期の異常、細胞死メカニズムの破綻、転移能の獲得などがあげられます。そこには様々な因子が複雑に関与しており、現在世界中で活発に研究が進められています。

我々の研究室においては、「がん」の根治を目的とした新たな治療法の研究を行っています。

現在、がんの治療法としては抗がん剤等の化学療法が用いられますが、この治療法はがん細胞だけでなく他の正常な細胞も傷害してしまい、重篤な副作用が観られるという問題があります。ヒ素も古くからいくつものがんに対して一定の治療効果があることが知られていましたが、高濃度で投与すると副作用が生じる等の問題があり、またその作用メカニズムも不明でした。我々の研究室ではヒ素が酸化ストレスを介して腫瘍の成長を阻害すること、そして他の組織への転移を抑制する効果を持つことを明らかにしました。またこの結果から、ヒ素に加え、酸化ストレスを亢進する作用を持つBSOを同時投与すると、単独投与時よりも有為に腫瘍の増殖を阻害し転移も抑制することを明らかにしました(Fig.1.Maeda,2004)。この際、投与した薬物量は人体に副作用を引き起こさないレベルの量であり、画期的な治療法になることが期待されます。

その他にも、我々の研究室で注目している分子、VCPは多機能な分子であることが知られています。細胞周期調節やDNAダメージ応答に関与していることや、様々ながん組織においてVCPの発現量が上昇していることなどが知られています。我々は、がん細胞でのVCPの機能を解明し、その機能を調節することにより、がん治療へとアプローチできるのではないかと考えています。

また、がん細胞は通常の細胞とは異なるエネルギー代謝調節のメカニズムを有しており、このエネルギー代謝メカニズムの違いが、がん細胞の悪性化につながっていることが知られています。(核内受容体の欄でもふれていますが、)我々の研究室では、エネルギー代謝の調節機構にも注目し、研究を行っています。細胞とエネルギー代謝調節といった視野から様々な生体内現象を明らかにすることによって、がん治療へとつながることが考えられます。

現在は、がんの根治を最終目的とした、抗がん剤の創薬、そして様々な生命現象の解明に多角的な視野から研究を行っています。

肥満はエネルギー摂取と消費のアンバランスにより引き起こされます。近年、エネルギーおよび脂質代謝には種々の核内受容体及びそれらのコファクターが関わっていることが明らかになってきました。我々の研究室では、肥満・糖尿病で破綻している生体内でのエネルギー・脂質代謝の調節機構を、核内受容体や細胞内シグナル伝達系の作用という視点から解明することを目指した研究を行っています。

核内受容体とは、甲状腺ホルモンやステロイドホルモン、ビタミンA・Dなどの脂溶性ビタミンと結合し、標的遺伝子の転写レベルを調節するタンパク質の総称です。当初、それらの脂溶性ホルモンの細胞内機能は全くわかっていませんでした。しかし、垣塚先生の留学先でもあるソーク研究所のRonald M. Evansのグループが、核内受容体が脂溶性ホルモンやビタミンと結合し、転写制御因子として機能しているスーパーファミリーであることを明らかにし、それ以降、勢力的に研究が進められてきました。現在では、ヒトで48種類の核内受容体が同定され、それぞれが細胞の分化、脂質代謝や癌など多くの生命現象に関与していることが知られています。

我々はその核内受容体と深い関わりにあるPGC-1α、PGC-1βといったタンパク質に注目して研究を行っています。PGC-1αは、PPARγをはじめとするいくつかの核内受容体と複合体を形成し、転写調節に関わることが知られています。特に、糖、脂質、エネルギー代謝の調節に重要な働きを担っており、肥満・糖尿病のターゲットとして、近年注目されている因子の一つになります。我々の研究室では、PGC-1αの相同分子としてPGC-1βを同定しました。また、PGC-1αが複数の核内受容体を活性化するのに対し、PGC-1βはERRといった核内受容体を特異的に活性化することを明らかにしました(Fig.1.Kamei,2003)。ERRは脂肪の燃焼、ミトコンドリアの産生、糖新生の抑制などに関わる因子であるため、ERRも肥満・糖尿病のターゲットとなりうるのではないかと考えました。その可能性を検討するために我々は、PGC-1βのトランスジェニックマウスを作製し実験を行いました。その結果、PGC-1βトランスジェニックマウスが高脂肪食による肥満、そして遺伝学的な過食による肥満・糖尿病に対しても抵抗性を示すことを明らかにしました(Kamei,2003)。これは、ERRが抗肥満薬のターゲットと成りうる可能性を示唆しています。

現在は、抗肥満薬の創薬を目的とした、核内受容体の生理活性物質の同定、生体内での作用を研究しています。また、肥満・糖尿病のみならず、神経変性疾患や癌など、多くの疾患と核内受容体との関わりにも視野を広げ、様々な細胞内機能を明らかにしていきたいと考えています。

|